離婚をすると、これまで生活を共にしてきた夫婦は別々に住み、独立した所帯で生活を営むのが一般的です。

離婚とは、単に生活を分けることではありません。離婚をするとは、結婚の際に一緒にいた夫婦の戸籍を別々に分けることになります。

つまり、法律上の離婚の成立とは「戸籍上、夫と妻がそれぞれ別の籍になること」を指します。

離婚後の戸籍はどうなる?

離婚をすると、夫婦の戸籍は別々のものになります。その際、筆頭者(もともとその姓を名乗っていた側)はそのままの戸籍です。

しかし、筆頭者ではない配偶者は、離婚時に戸籍から抜けることになります。結婚時の戸籍から抜いた自分の籍をどうするか考えなければなりません。

戸籍から抜ける配偶者は、離婚後の戸籍について、以下の2つから選ぶことになります。

①結婚前の戸籍に戻る

②新たに戸籍をつくる

離婚に際し戸籍を抜く側は、先ずこの2つから1つを選択しなければなりません。

①を選択した場合、結婚前に属していた親の戸籍に戻ることになり、離婚後の本籍地は親と同じものになります。

離婚届で戸籍を変更

原則、戸籍から抜ける側は離婚後、旧姓を名乗るという前提があるため、離婚届には「婚前前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。

戸籍変更の手続きは、その欄に記載されている「もとの戸籍にもどる」、あるいは「新しい戸籍をつくる」という選択項目のいずれかを選択します。

離婚後の本籍地と氏名を記入すれば、自動的に戸籍が変更されます。

ただし、すでに両親が死亡している場合には、結婚前の戸籍には戻れず、新しい戸籍をつくる必要があります。

またその際、新しい戸籍をつくるときは、本籍地は現住所でなくても構いません。

新しい戸籍は旧姓か結婚時の姓を選択

結婚前の戸籍に戻った場合は、姓も旧姓に戻ることになります。

しかし、新しい戸籍をつくる場合には、旧姓を名乗るか、結婚時の姓をそのまま名乗るか選ぶことが可能です。

原則としては、籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻ることになっています。

(離婚による復氏等)

- 第767条

- 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

- 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

引用:Wikibooks

また、本籍については、どこに定めるのも本人の自由です。

ただ、離婚後も諸手続きにおいて戸籍謄本・抄本が必要になることが多いことを考えると、申請がしやすい場所に設けることをお勧めします。

旧姓を名乗るなら、離婚届だけで特に手続きは要りませんが、結婚時の姓をそのまま名乗りたいというときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」を住居地または本籍地の役場に提出する必要があります(離婚の日から3カ月以内)。

以上のように、離婚後の姓の選択は本人の自由(原則は旧姓に戻ること)となっていますが、子どもの姓についても視野に入れつつ、主体的に選び取る姿勢が必要となります。

離婚によって夫婦が別々の姓になるならば、次に問題になるのは「子どもの姓」についてです。

夫が引き取るか妻が引き取るかによって、子どもの姓は決定するものなのでしょうか。

離婚による子どもの姓の問題については、以下にまとめました。

離婚による子どもの姓の問題とは?

次に気になる大きな問題は、夫婦に子供がいた場合、その子どもの姓はどうなるかということです。

筆頭者でない側が結婚時の姓を継続して使用することを選択した場合は、夫と妻の姓は離婚しても同じということになり、子どもの姓も当然のことながら両親の姓と同じであり、離婚しても見かけ上の変更はありません。

子どもの姓について問題となるのは、離婚したことにより夫と妻の姓が異なった場合です。

つまり、筆頭者でない人が旧姓に戻るという選択をした場合、当然のことながら夫婦の姓は別々となり、子どもにとっては両親の姓が異なることになります。

この場合の子どもの姓は、両親どちらの姓と同じになるのでしょうか。子供を引き取って育てる親と同じ姓になるのでしょうか。実は、法律上ではそうなりません。

子どもの姓は結婚時の姓のまま

両親が離婚した子どもの姓は、法律上どのように決められているのでしょうか。

民法第790条第1項では、子どもの氏は結婚時の父母の氏を称すると定められています。つまり、子どもの姓には、両親が離婚したとしても変更は生じないということです。

筆頭者ではない人は原則として旧姓に戻ることとされているにも関わらず、子どもが結婚時の父母の姓を名乗ることとされているため、実際に同居して生活している親子で姓が異なってしまうケースもあります。

子どもを同じ姓にするには?

子どもと姓を同じにしたい場合は、2つの選択肢が考えられます。

①見かけ上の姓を子どもと同じにする方法

これは、筆頭者ではない人が「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3カ月以内に提出することによって、結婚時の姓を名乗るという選択を行います。

この場合、筆頭者ではない人と子どもの戸籍は別のままとなっていしまい、見かけ上は同じ姓でも法律的には異なる姓と見なされます。

しかし、日常生活において「戸籍上同じ姓かどうか」が問題となるケースはほとんどありません。

②子の氏の変更

法律上も子どもと同じ姓でありたいと望む人については、子の氏の変更にかかわる手続きを行わなければなりません。

ここでいう氏とは、姓だけではなく戸籍を含めてになります。戸籍変更の手続きの申請は、直接市区町村役場ではなく、家庭裁判所への申し立てを経由する必要があります。

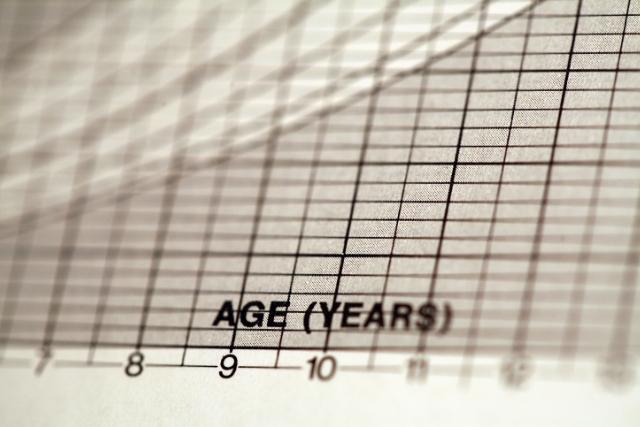

子どもの姓は子どもの意思を尊重

「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚後3カ月以内に提出する必要がありますが、子の氏の変更については、期間の制限はありません。

子ども自身の意向を尊重して、進学のタイミングや本人が希望する時期などを見計らって変更するという選択も可能です。

離婚による子どもの戸籍の変化とは?

子どもは生まれた後、出生届が提出されることにより、出生の事実が両親と同じ戸籍に記載されます。

戸籍の基本単位は夫婦と未婚の子どもですから、子どもは結婚してパートナーと新しい戸籍を作るまでは、両親と同じ戸籍に留まることが原則となっています。

両親が離婚した場合、両親の戸籍に記載された子どもは、離婚後は筆頭者と共にもとの戸籍に留まります。つまり、離婚によって子どもに戸籍上の変化は起こりません。

筆頭者ではない親と子どもは別戸籍

子どもが筆頭者と共にもとの戸籍に留まるということは、離婚届を提出した時点で、筆頭者でない人は、子どもとは必然的に別戸籍になります。

これは、筆頭者でない人が、実際に子どもを引き取って育てていたとしても、離婚届に親権者として記載されたとしても変わらない原則です。

筆頭者ではない人が「もとの戸籍に戻る」という選択をした場合は、子どもと同じ戸籍に入れないということです。

筆頭者ではない親が子どもを同じ戸籍に入れるには?

子どもと戸籍を同じにするには、新しく作った戸籍に子どもを入籍させる手続きをとらなければなりません。

具体的には、子どもの居住地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。

提出を受けた家庭裁判所が、申し立て内容が妥当なものか精査し許可を出し「許可審判書」が公布されます。

申立者は、「許可審判書」を添えて最寄りの市区町村に「入籍届」を提出します。

この一連の手続きにより、子どもと異なっていた人と子どもは同じ戸籍に入り、法律的にも同じ姓を名乗ることができます。

| 事務所名 | 総合探偵社シークレットジャパン東北本部 |

|---|---|

| 探偵業届出番号 | 宮城県公安委員会 第22180018号 |

| TEL | 0120-267-107 |

| 営業時間 | 24時間・365日 無料相談受付 |